Die Babenberger

Zur Zeit der Babenberger (976-1246) werden weite Gebiete des Ostens unserer Heimat kolonisiert. Trotz Ungunst der Elemente siedeln sich hier Menschen an, die um ihr kummervolles Dasein rangen und Stück für Stück Auland in mühevoller Arbeit urbar machen. Freilich war die Besiedlung dieses Gebietes vorerst dünn, da dichte Aubestände und Wasserläufe der Kolonisierung Hindernisse entgegensetzen. Nach und nach aber nimmt sie nördlich der Donau zu. Im großen Ausmaß ergehen in dieser Zeit Schenkungen deutscher Könige an geistliche und weltliche Körperschaften, an Abgesandte des bayrischen Adels und an Klöster. Fränkische Siedler kommen ins Land. Auch Slawen werden zur Urbarmachung herangezogen, sie sind billige Arbeitskräfte. Von Hirschstetten aber ist um diese Zeit noch nichts bekannt.

Wiener Wappen

Der genaue Ursprung des Wiener Wappens - das Kreuzschild - liegt im Dunklen, gesichert ist die Verwendung seit der Habsburgerherrschaft in Österreich und dem damit verbundenen Aufstreben der Stadt Wien.

Schlossbesitzer

Der herrschaftliche Besitz wird an Dyonis Pessold, röm. kath. Rath & Gerichtssekretär übergehen.

Die Pest

Gegen Ende des 17. Jahrhunderts bricht diese Seuche in verheerendster Form aus. Während in den unmittelbaren Stadtgebieten diese schreckliche Krankheit zigtausende Opfer fordert, ist die Zahl der Pestopfer in Hirschstetten verhältnismäßig gering! Die Chronik berichtet über nur 11 registrierte Pestopfer. Stadlau beklagt 10, Kagran 119 Tote.

Daniel Gran

Daniel Gran wurde am 22. Mai 1694 in der Wiener Stephanskirche getauft. Seine Eltern stammen aus der Steiermark: sein Vater Martin Kram (Schreibweise wurde später geändert) wurde um 1652 in Straßengel bei Graz geboren, seine Mutter, eine gebürtige Maria Thedler (auch Derler oder Dörler) erblickte 1667 in Pöllau das Licht der Welt. Sein Vater war Koch in herrschaftlichen Diensten, so dass Daniel sehr früh mit den höfischen Kreisen in Berührung kam. Nach dem frühen Tod seiner Eltern hatte sich, ein Verwandter, der berühmte Augustinermönch und -prediger Abraham a Sancta Clara seiner angenommen. Bereits im Alter von 15 Jahren, nach dem Tod von Abraham a Sancta Clara, begann er seine Lehrzeit bei Adam Pankraz Ferg (1651-1729). Doch bald wechselte er zu Johann Georg Werle (1668-1727), einem zu seiner Zeit angesehenen Architektur- und Historienmaler. Georg Werle stand im Dienste des Fürsten Schwarzenberg und stattete das Schloss Hirschstetten mit seinen Fresken aus. Werle empfahl den jungen, aber mittlerweile gut ausgebildeten Künstler dem Fürsten Adam Franz von Schwarzenberg (1680-1732), der dem jungen Talent einen Studienaufenthalt in Italien finanzierte. Diese neuen Erkenntisse konnte Daniel Gran später im Schwarzenbergschen Gartenpalais am Rennweg umsetzten (1723). Am 22. Juni 1723 heiratete er in der Pfarrkirche von Währing die Tochter seines Wiener Lehrers, Anna Maria Barbara Werle. Kaiser Carl des Vl. ernannte ihn zu seinem Hofmahler und beauftragte ihn die Decken und Kuppel der neuerbauten Kaiserlichen Bibliothek zu mahlen. 1744/45 übersiedelte Gran nach St. Pölten. Er schaffte im Laufe seines Lebens eine Vielzahl von Raumdekorationen, verbreitete seine Kunst aber auch durch Entwürfe, die dann von anderen Künstlern ausgeführt wurden. Daniel Gran starbt am 16. April 1757 in Sankt Pölten.

Daniel Gran, Selbstporträt (Original im Stift Herzogenburg, NÖ.)

© by Stift Herzogenburg

Wien erhält Kanalisation

Zur Eindämmung von Krankheiten und Gestank in den Straßen von Wien, beginnt man in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts mit der Errichtung von Kanalanlagen. 1739 wird der Plan zu dieser städtischen Innovation fertiggestellt.

2020 wird das alte Dokument vom Wiener Stadt- und Landesarchiv digitalisiert und online gestellt.

Maria Theresias Reformen

Während der Regierungszeit Maria Theresias - 1740 bis 1780 - werden zahlreiche Reformen durchgeführt. Bislang waren manche Verordnungen und Vorschriften fast mittelalterlich. Besonders wichtig ist die Steuerreform der Monarchin - neben vielen anderen, damals revolutionären Verbesserungen im Verwaltungsapparat des Staates.

Zur Steuerreform werden Verzeichnisse mit allen Grundstücken angelegt, wertmäßig geschätzt und neu beschrieben. Daher ist die Rustikal Fasson

aus dem Jahre 1751 ein besonders wichtiges Zeitdokument. Darin sind alle unterthänigen Häuser und Zubehörungen bei der Hochgräflichen Wurmbrandschen Herrschaft Hirschstätten angeführt.

Diesem Dokument ist zu entnehmen, dass das Gut Hirschstetten 33 Joch eigenen Grund umfasst und einen Wert von ansehnlichen 145 Gulden und 13 Kreuzern hat. In dieser Aufstellung sind auch 17 Untertanen, 13 Ganz- und 4 Halblehner verzeichnet.

Quirin Mark

Quirin Mark wird in Littau (Mähren) geboren.

Lernt Kupferstecherei bei Jacob Schmutzer in Wien,

seine Stichführung ist kräftig und klar,

seine vorzüglichen Arbeiten machen ihn berühmt und wohlhabend,

1804 erwirbt er ein Haus in der Vorstadt Margareten,

+ 24. Sptember 1811 in Wien

1928 wird der Markweg in der Siedlung Kriegerheimstätten nach ihm benannt.

Neue Hausnummern

1786 wird in Hirschstetten die erste allgemeine Hausnumerierung im Zug der Aufstellung der Konskriptionsbezirke durchgeführt. Zuerst werden die Häuserreihen an der Nordseite des Straßenzuges mit fortlaufenden Nummern versehen, wobei das erste Haus am Ortseingang die Nr. 1 erhält. Am letzten Haus der Reihe wechselt die fortlaufende Nummer auf die gegenüberliegende, südliche Straßenseite des Dorfes, so dass das letzte Haus dieser Reihe, mit der Nr. 25, dem Einserhaus

gegenüberliegt. Jene Häuser, die später hinzukommen, erhalten, ohne Rücksicht auf ihren Standort, die nächsthöheren Hausnummern.

Daniel Gottlob Moritz Schreber

Daniel Gottlob Moritz Schreber wird in Leipzig geboren.

Er lernt an der Thomasschule und studiert an der Universität Leipzig. Im Jahr 1844 übernimmt er schließlich die Leipziger orthopädische Heilanstalt. In seinen Schriften beschäftigt er sich vor allem mit der Gesundheit der Kinder. Er empfiehlt Heilgymnastik und Ertüchtigung der Stadtjugend durch Arbeit im Grünen.

+ 10. November 1861 in Leipzig

Dr. Schreber war nicht der Erfinder der Schrebergartenbewegung, was landläufig noch oft behauptet wird, sondern nur der Namensgeber. Er wollte in Zeiten der Industrialisierung Grünflächen fördern, die den Kindern als Spielplatz dienen sollten und ihrer Gesundheit förderlich sein könnten.

Es war sein Schwiegersohn, der Schuldirektor Dr. Dr. phil. Ernst Innocenz Hauschild der 1864 mit über 250 Männer und Frauen aus dem Bürgertum in Leipzig den Schreberplatz anlegte, um Schrebers ungewöhnlichen Wunsch nach kindgerechten Spiel- und Turnplätzen Nachdruck zu verleihen.

Ein Lehrer namens Heinrich Karl Gesell war es dann, der an diesem Platz Gärtchen anlegte, in denen Kinder das Gärtnern lernen sollten. Doch weil diese bald die Freude am Gärtnern verloren, war die Anlage schnell von Unkraut überwuchert und so griffen die Eltern selbst zur Hacke und Spaten. Aus den Kinderbeeten wurden Familienbeete die man später parzellierte und umzäunte; ab jetzt nannte man sie Schrebergarten.

1923 wird die Schrebergasse in der Siedlung Kriegerheimstätten nach ihm benannt.

Franzosenkrieg

Während der Schlacht von Aspern - über diese Periode gibt es zahlreiche detaillierte Berichte in nahezu allen historischen Büchern über Wien und seine Umgebung - wird auch das Dorf Hirschstetten (genau: am 21. und 22. Mai 1809), das Aspern praktisch benachbart ist, arg mitgenommen. 4 Häuser brennen vollkommen ab, das Schloss und die Parkanlagen bleiben aber von den Kriegsereignissen zum Glück verschont.

Als Mahnmal an diese Epoche wird an der Außenwand der Schlosskapelle eine französische Kanonenkugel angebracht.

Schlossbesitzer

Kauft Graf Johann Barth-Barthenheim (* 5. März 1784 in Hagenau, Frankreich, + 22. Juni 1846 in Wien) um 96.000 Gulden Einlösungsscheine (ein entwertetes Papiergeld in Folge der Kriegszeiten) das Landgut. Er renoviert das Schloss und möbliert es im damaligen Empirestil.

Österreichischer Staatsbankrott

Die Österreichische Regierung erklärt formell den Staatsbankrott und stellt ihre Zahlungen ein. Die Banknoten (Gulden) können bis 31. Jänner 1812 mit einem Abschlag von 80% gegen neue Einlösungsscheine umgetauscht werden.

Auf Grund der hohen Kosten der Napoleon-Kriege wurde, erstmalig in Österreich, eine große Menge Papiergeld, sogenannte Bancozettel, ausgegeben, deren Wert aber kontinuierlich fiel.

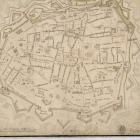

Katastralgemeinde Hirschstetten

In den Jahren 1818 bis 1820 wird eine Katastralvermessung durchgeführt, um dem neuen Steuergesetz von 1817 zu entsprechen. Die Grenzziehung basiert auf herrschaftlichen Besitztümern und topologischen Gegebenheiten. Die Grenzen bilden: Langobardenstraße, Hartlebengasse, Salbeigasse, Zschokkegasse, Plankenmaisstraße, geradlinige Verbindung zur Kreuzung Quadenstraße/Ziegelhofstraße (parallel zum Contiweg), Ziegelhofstraße, Rautenweg, verlängerte Spargelfeldstraße, verlängerter Pelargonienweg, Grenzzaun Mülldeponie Rautenweg, S2 Wiener Nordrand Schnellstraße, Ostbahn, Langobardenstraße.

Die alten Aufzeichnungen darüber zeigen, dass sich im Lauf von etwa 100 Jahren nichts Wesentliches verändert hat.

Lediglich einige Landstriche im Süden des Ortes wurden verändert oder umgewidmet.

Die Festlegung der Gemeindegrenzen (politische Grenzen) nach der Revolution 1848/49 und der Aufhebung der Grundherrschaft ändert an den Katastergrenzen nichts.

Die kirchlichen Gemeindegrenzen sind von den Katastralgemeinden unabhängig und orientieren sich meist an der Erreichbarkeit des religiösen Zentrums (Pfarre / Kirche) für die Bevölkerung. Daraus entwickelt sich das Zugehörigkeitsgefühl zur (religiösen) Gemeinde. So umfasst das Pfarrgebiet von Hirschstetten weite Bereiche der Katastralgemeinde Breitenlee (Ziegelhof, Heidjöchl, ...) und Aspern (Siedlung Kriegerheimstätten, Neue Siedlung, Bahnfeld, Plankenmais, Aspernstraße, ...).

Waffenübung

Wenige Jahre nach den Napolischen Kriegen wird die Errinnerungen der Bevölkerung an diese Zeit wieder lebendig. Die im September 1821 in der Gegend Floridsdorf am Spitz abgehaltene Waffenübung des Regiments Nostitz Chevaulegers mit 300 Mann und 280 Pferden beeinträchtigt weite Gebiete des heutigen 21./22. Bezirks. Die Reiterabteilungen werden in Leopoldau, Deutsch-Wagram, Aderklaa, Kagran, Hirschstetten, Stadlau und Aspern einquartiert.