Die Pest

Gegen Ende des 17. Jahrhunderts bricht diese Seuche in verheerendster Form aus. Während in den unmittelbaren Stadtgebieten diese schreckliche Krankheit zigtausende Opfer fordert, ist die Zahl der Pestopfer in Hirschstetten verhältnismäßig gering! Die Chronik berichtet über nur 11 registrierte Pestopfer. Stadlau beklagt 10, Kagran 119 Tote.

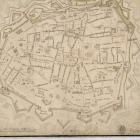

Wien erhält Kanalisation

Zur Eindämmung von Krankheiten und Gestank in den Straßen von Wien, beginnt man in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts mit der Errichtung von Kanalanlagen. 1739 wird der Plan zu dieser städtischen Innovation fertiggestellt.

2020 wird das alte Dokument vom Wiener Stadt- und Landesarchiv digitalisiert und online gestellt.

Pfarre Hirschstetten - Ordenshaus

Kindergarten und Kirche sind bereits in Betrieb, am Ordenshaus, zwischen Kirche und dem erhalten gebliebenem Ostturm des Schlosses, wird noch gebaut. Gut erkennbar an den provisorisch abgehängten Stromkabeln und dem über die Schlossmauer ragenden Kran bzw. Materialaufzug.

Guido Pirquet verstorben

Am Sonntag, den 17. April 1966 ist der am 30. März 1880 in Wien Hirschstetten geborene Weltraumforscher nach kurzer schwerer Krankheit im Wilhelminenspital verstorben.

Er studierte an der Technischen Hochschule Maschinenbau und war lange Zeit in der Privatindustrie tätig. Bereits als Student hatte er sich mit Ballistik, Wärmelehre und Düsenkonstruktion beschäftigt und war einer der ersten Ingenieure in Österreich, die die Bedeutung der Raketentechnik erkannten. 1926 gründete er die Österreichische Gesellschaft für Weltraumforschung

. Pirquet setzte sich in seiner Schrift Die ungangbaren Wege zur Realisierung der Weltraumfahrt

mit allen phantastischen Theorien kritisch auseinander und propagierte die Idee der Errichtung einer Außenstation für die Weltraumfahrt. Im Jahr 1928 veröffentlichte er seine Berechnungen über Flugbahnen für Raumsonden zu Venus, Mars, Jupiter und Saturn. Die Flugbahn zur Venus wurde 1961 exakt verwirklicht. Seine Verdienste um die Entwicklung der Raketenraumfahrt wurden durch die Ernennung zum Ehrenmitglied der britischen Gesellschaft und der Stuttgarter Gesellschaft für Weltraumfahrt gewürdigt. 1961 wurde ihm das Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst verliehen.

Donauspital - SMZ-Ost Krankenpflegeschule

Der erste Teil die Krankenpflegeschule des Sozialmedizinischen Zentrums Ost wird an der Langobardenstraße eröffnet.

Donauspital - SMZ-Ost geht in Betrieb

Das Donauspital - SMZ-Ost sperrt heute Montag, für die ersten Patienten seine Pforten auf.

In insgesamt drei Inbetriebnahmestufen wird das Schwerpunktspital bis 1996 mit 920 Betten vor allem der Wiener Bevölkerung nördlich der Donau zu Verfügung stehen.

Stadtrat Dr. Sepp RIEDER: Das Spital in der Donaustadt nimmt zu einemrichtigen Zeitpunkt seinen Betrieb auf, wenn man an die großen Pläne der Stadt Wien zur Schaffung zusätzlichen Wohnraumes denkt.

In der heute beginnenden ersten Inbetriebnahmestufe werden letztendlich insgesamt 512 Betten geöffnet sein. Es ist international eine einzigartige Leistung einer Großstadt, zwei große Spitäler gleichzeitig in Betrieb zu nehmen. Dies geht aus organisatorischen und technischen Gründen bei einer derartigen Größenordnung nur Schritt um Schritt, betonte Rieder.

Diesen Montag nehmen folgende Abteilungen den Betrieb auf: Aufnahmestation,Geburtshilflich-Gynäkologische Abteilung, 1. Medizinische Abteilung, Interdisziplinäre Intensivstation, Institut für Röntgendiagnostik, Institut für Labormedizin, Institut für Nuklearmedizin, Pathologisch-bakteriologisches Institut und Institut für Anästhesiologie.

Am Mittwoch, dem 29. April, gehen die 2. Medizinische Abteilung und die Neurologische Abteilung, in Betrieb.

Am Montag, den 4. Mai nehmen die Unfallchirurgische Abteilung, die Chirurgische Abteilung, die Kinderinterne Abteilung (ohne Neonatologie), die Kinderchirurgische Abteilung und der Aseptische Operationssaal den Betrieb auf.

Um das notwendige Personal rechtzeitig zur Eröffnung zu haben, wurde schon im Jahre 1978 eine Krankenpflegeschule im Donauspital errichtet, an der bisher 600 Pflegepersonen ausgebildet wurden. Die medizinischen Einrichtungen des Donauspitals entsprechen den modernsten Standards. Besonders hervorzuheben ist das Institut für Röntgendiagnostik, dessen technische Ausstattung weltweit führend ist, sodass Experten aus der ganzen Welt zu Exkursionen kommen. Unter anderem wird für den Patienten die durchschnittliche Strahlenbelastung um rund sechzig Prozent gesenkt. In diesem Sinne wird das Donauspital primär den Patienten im Mittelpunkt seiner Aufgaben sehen, stellte Wiens Gesundheitsstadtrat Dr. Sepp Rieder dazu fest. Der Patient ist unser Kunde und nicht Bittsteller.

Donauspital - SMZ-Ost offizielle Eröffnung

Bürgermeister Dr. Helmut ZILK und Amtsführender Stadtrat für Gesundheits- und Spitalswesen, Dr. Sepp RIEDER eröffnen das Krankenhaus und Sozialmedizinisches Zentrum Ost in der Langobardenstraße 122 (Endstation Straßenbahnlinie 25).

Wohnen am Krautgarten - Kran

Ein riesiger Kran ragt bereits in die Höhe. Die Kellerdecke wird betoniert.

Schule am Contiweg - Baugrube

Die Erdbewegungen gehen weiter und hinter dem Transformatorhäuschen ist bereits eine tiefe Baugrube zu erkennen. Zur Festigung des Bodens werden Piloten in den Schotter getrieben und mit Beton verfüllt.

Der Standplatz für den Kran wurde bereits ausgewählt und ein Betonsockel wird hergestellt.

Ein naher Hydrant wird eingehaust, um die Baustelle mit Wasser zu versorgen. Auch Strom und Telefonleitungen werden verlegt.

Schule am Contiweg - Ein Kran

Geschäftiges Treiben auf der Baustelle: bereits in aller Früh werden Kranteile angeliefert und ein mobiler Kran wartet auf seinen Einsatz. Zu Mittag steht bereits der Kranturm, er fehlt nur mehr der Ausleger. Aber die Arbeiten gehen zügig voran und am Abend steht der Kran von voller Größe und warten auf seinen Einsatz.

Auch Grabungsarbeiten für die Stromzuleitung zum Transformatorhäuschen werden durchgeführt.

Schule am Contiweg - Noch ein Kran

Bereits am Morgen sind die ersten Kranteile auf der Baustelle zu sehen. Ein mobiler Kran wird in Position gebracht, um den Kran Stück für Stück zusammen zu setzen.

Weiterhin werden Piloten zur Fundamentierung in den Schotter geschlagen.

Am Abend werden die Grabungsarbeiten durch Wien Energie im Gehsteigbereich fortgesetzt.

Schule am Contiweg - Ein dritter Kran

Ein weiterer Kran wird an der Aspernstraße aufgebaut.

Schule am Contiweg - Deckenträger für Turnsaal

Die fertigen Betonträger für die Turnsaaldecke werden angeliefert und gleich mit einem zusätzlichen Kran an die richtigen Positionen gehoben.

Schule am Contiweg - viele Fenster

Am Baustellengelände lagern bereits unzählige Fensterteile. Diese werden fertig montiert mit einem Kran in die richtige Position gehoben und verankert.

Schule am Contiweg - Heizung

Der Anschluss an die Leitungen der Fernwärme wird hergestellt, Dämmaterial eingelagert und die Brücken betoniert. An der Westfront werden die ersten Fenster montiert. Die beiden kleineren Kräne werden abgebaut, es bleibt nur der höchste Kran an der Westseite stehen. Außerdem wird der Wasseranschluss für die Schule hergestellt, so dass das Bauprovisorium (Brücke vom Hydrant über den Contiweg) abgebaut werden konnte.